Ein Design-Klassiker zwischen Vergangenheit und Zukunft: der Argyle Chair von Charles Rennie Mackintosh

English version of my blog entry can be found below.

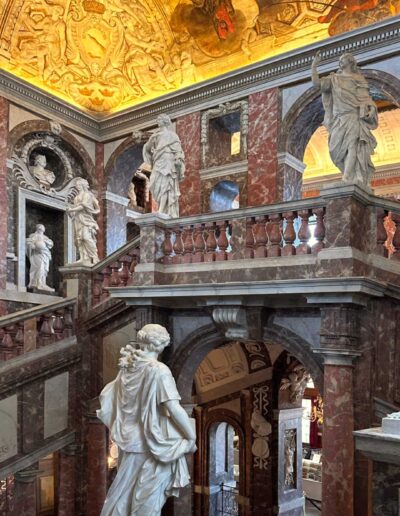

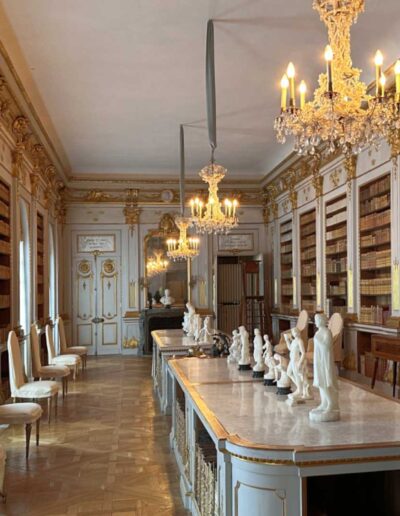

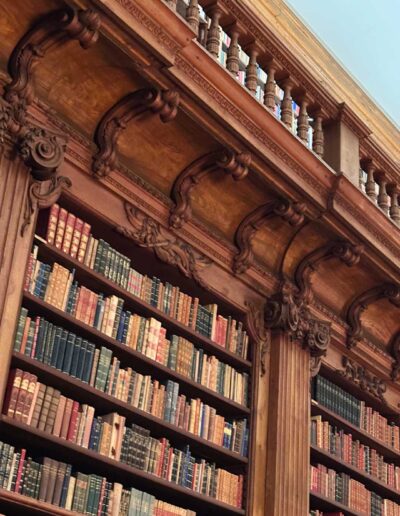

Schon beim Betreten der Ausstellung Science Fiction Design im Schaudepot des Vitra Design Museums wurde mir klar: Hier betritt man eine andere Welt.

Die Möbelentwürfe der 1960er-Jahre, inspiriert vom Space Age und der Aufbruchsstimmung rund um die Mondlandung, strahlen eine unglaubliche Energie aus – fast so, als wäre die Zukunft damals greifbar gewesen.

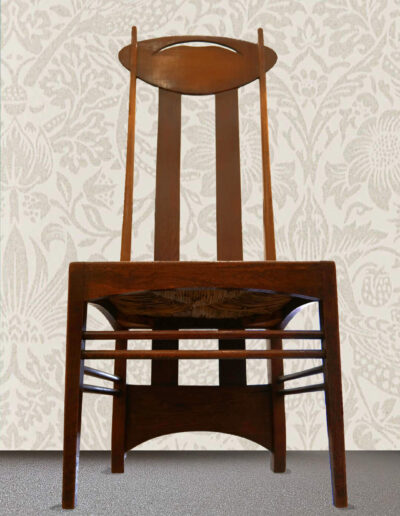

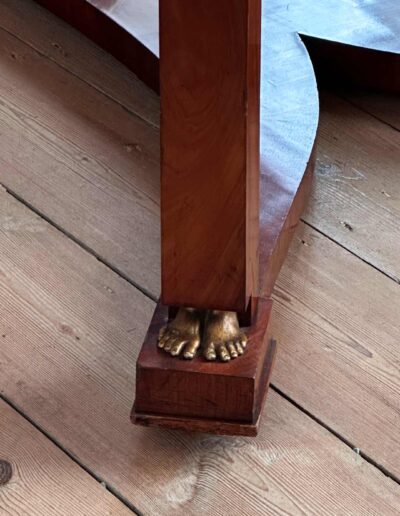

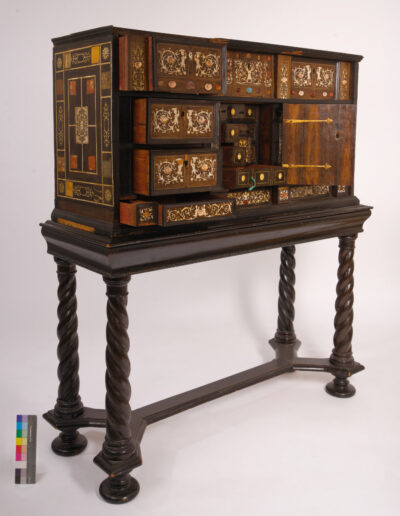

Zwischen all den futuristischen Entwürfen stach ein einzelnes Stück besonders hervor: der Argyle Chair von Charles Rennie Mackintosh* aus dem Jahr 1897.

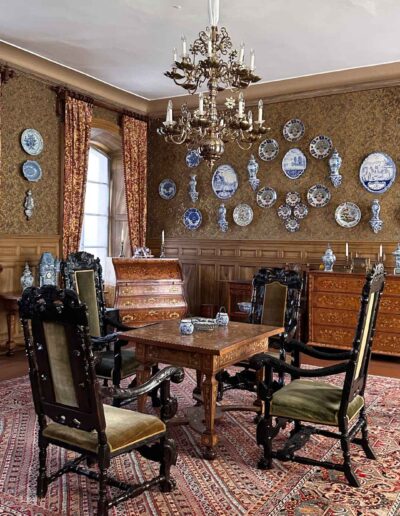

1897 beauftragte die Besitzerin Kate Cranston Mackintosh gemeinsam mit dem Innenarchitekten George Walton, die Räume der Argyle Street Teestube in Glasgow zu gestalten und einzurichten – darunter fand sich auch der Argyle Chair, der sich zu einem echten Designklassiker entwickelte.

Die ungewöhnlich hohen Rückenlehnen der Stühle bildeten eine Art Sichtschutz um den Tisch und verliehen ihnen zugleich eine unverwechselbare Eleganz.

Besonders beeindruckend ist, wie der Argyle Chair in die Welt des Science-Fiction-Designs Einzug gehalten hat: Ridley Scott liess im Film Blade Runner die Replikantin Rachel, die Gefährtin von Harrison Fords Figur Rick Deckard, so stilvoll in dem Stuhl Platz nehmen, dass er selbst zum Requisit einer futuristischen Welt wurde.

Der Stuhl taucht in weiteren Filmen und Serien wie The Addams Family, Star Trek: The Next Generation, Babylon 5 und Dr. Who auf.

Für mich war es ein besonderer Moment, als ich dieses Möbelstück im Museum sah: ein Stuhl aus dem späten 19. Jahrhundert, visionär und zeitlos, der die Brücke von 1897 direkt in die Zukunft schlägt.

👉🏽 Siehe auch:

*«Der schottische Architekt, Designer und Künstler Charles Rennie Mackintosh gehörte in den Jahren um 1900 zu den innovativsten und produktivsten Gestaltern Europas.

Seine Möbelentwürfe, wie die meisten seiner Arbeiten oft in enger Zusammenarbeit mit seiner Frau Margaret Macdonald Mackintosh realisiert, entstanden im Rahmen konkreter Aufträge und Projekte. Somit waren sie an einen ganz bestimmten räumlichen, funktionalen und gestalterischen Kontext gebunden, der ihre formale Erscheinung entscheidend beeinflusste. Sie waren explizit nicht für einen anonymen Markt und eine serielle Fertigung im industriellen Maßstab konzipiert, sondern wurden allenfalls in kleinen Serien und in jedem Fall auf handwerklicher Basis produziert, so auch der für die Argyle Street Tea Rooms in Glasgow bestimmte Stuhl.»

Zitat aus:

Kries Mateo, Eisenbrand Jochen (Hrsg.): Atlas des Möbeldesigns. Weil am Rhein: Vitra Design Museum, 2019. S. 78

English Version:

A Design Classic Between Past and Future: the Argyle Chair by Charles Rennie Mackintosh

As soon as I entered the Schaudepot at the Vitra Design Museum for the Science Fiction Design exhibition, I felt as though I had been transported to another world. The furniture of the 1960s, shaped by the Space Age and the spirit of optimism that surrounded the moon landing, radiates an incredible energy – as if the future had once been within arm’s reach.

Yet among all these futuristic visions, one piece caught my eye more than any other: the Argyle Chair by Charles Rennie Mackintosh*, designed in 1897. That same year, tea room owner Kate Cranston asked Mackintosh, together with interior designer George Walton, to design and furnish the Argyle Street Tea Rooms in Glasgow. Among their creations was the Argyle Chair – a design that would become a true classic.

The unusually tall backrests gave the chairs a screen-like presence around the tables while adding an unmistakable elegance.

What fascinates me most is how this chair crossed over into the world of science fiction design. In Blade Runner, Ridley Scott placed the replicant Rachel – companion to Harrison Ford’s Rick Deckard – so elegantly in the chair that it became a prop in a futuristic universe.

The Argyle Chair later reappeared in The Addams Family, Star Trek: The Next Generation, Babylon 5, and Dr. Who – proof of how timeless and visionary Mackintosh’s ideas remain.

For me, seeing this piece at the museum was a special moment: a chair from the late 19th century, visionary and timeless, bridging 1897 directly into the future.

👉🏽 See also:

- https://conservationwithella.wordpress.com/2018/08/05/if-not-now-then-when/

- https://www.mackintoshatthewillow.com/episode-7/

* «The Scottish architect, designer, and artist Charles Rennie Mackintosh was among the most innovative and prolific creators in Europe around the year 1900. Like other leading masters of Art Nouveau, he strove in his interiors for comprehensive design solutions, in which he could determine all essential elements of the room and realize them according to his own vision.

His furniture designs—like most of his works often carried out in close collaboration with his wife Margaret Macdonald Mackintosh—were created within the framework of specific commissions and projects. Thus, they were tied to a very particular spatial, functional, and aesthetic context that decisively shaped their formal appearance. They were explicitly not conceived for an anonymous market and mass industrial production but were at most produced in small series and, in any case, on a craft basis—such as the chair designed for the Argyle Street Tea Rooms in Glasgow.»

Quote from (translated by C.S.):

Kries, Mateo; Eisenbrand, Jochen (eds.): Atlas of Furniture Design. Weil am Rhein: Vitra Design Museum, 2019, p. 78.

Neueste Kommentare