Facharbeitsumfrage / Thesis Survey / Encuesta para mi trabajo final

Herzlichen Dank an alle, die an meiner Facharbeitsumfrage teilgenommen haben!

Die Umfrage ist inzwischen abgeschlossen.

Ihre Gedanken, Beiträge und Anregungen haben meine Arbeit sehr bereichert!

Vielen Dank für Ihr Engagement und Ihre geschenkte Zeit.

Nach der Präsentation meiner Facharbeit werde ich sie hier auf meiner Website veröffentlichen.

🍀

A heartfelt thank-you to everyone who took part in my research survey!

The survey is now closed.

Your thoughts, contributions, and suggestions have greatly enriched my work!

Thank you sincerely for your commitment and the time you so kindly shared.

After presenting my final thesis, I will publish it here on my website.

🍀

¡Muchas gracias a todas las personas que participaron en mi encuesta para el trabajo de investigación!

La encuesta ya está cerrada.

¡Sus ideas, aportaciones y sugerencias han enriquecido enormemente mi trabajo!

Muchas gracias por su compromiso y por el tiempo que me han dedicado.

Después de la presentación de mi trabajo final, lo publicaré aquí en mi sitio web.

🍀

Un grand merci à toutes celles et ceux qui ont participé à mon enquête dans le cadre de mon travail de recherche !

L’enquête est maintenant terminée.

Vos réflexions, contributions et suggestions ont grandement enrichi mon travail !

Merci beaucoup pour votre engagement et le temps que vous m’avez consacré.

Après la présentation de mon travail de fin d’études, je le publierai ici sur mon site web.

Sind Sie Möbelrestaurator:in?

Ich führe für meine Facharbeit eine detaillierte Umfrage durch

und würde mich sehr über Ihre Teilnahme freuen.

Infos dazu weiter unten.

Are you a furniture conservator?

I’m conducting a detailed survey for my thesis

and would be truly grateful if you could share your insights.

You’ll find more information below.

¿Es usted restaurador(a) de muebles?

Estoy realizando una encuesta detallada para mi trabajo final

y le agradecería mucho poder contar con su experiencia.

Encontrarás más información a continuación.

Bewährte Schrankkonstruktionen

Geboren aus 200 Jahren Erfahrung, designt für kommende Generationen

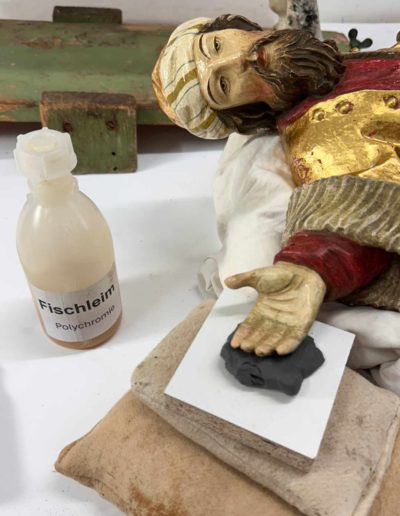

Derzeit studiere ich am Goering Institut in München „Restauratorin für Möbel und Holzobjekte“.

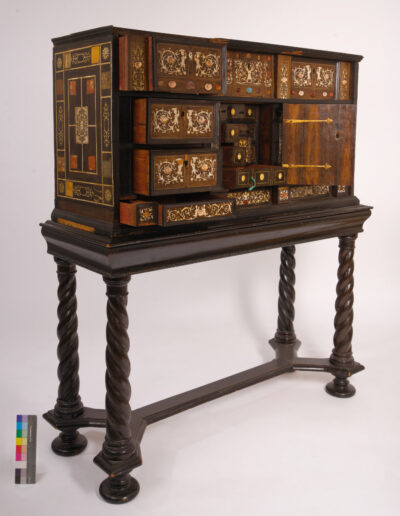

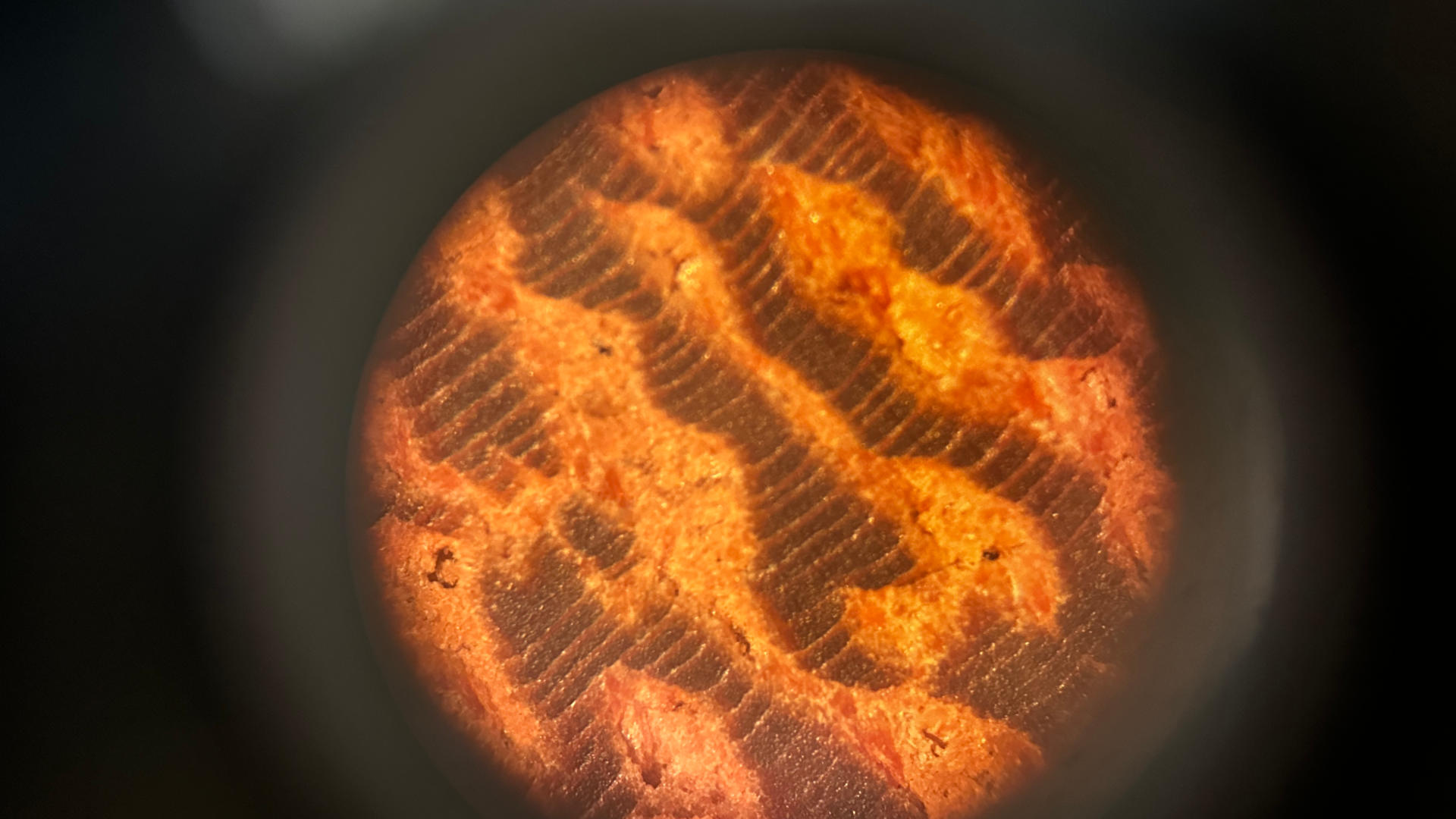

In meiner Facharbeit untersuche ich Konstruktionsprinzipien und Materialien, die sich in den letzten zweihundert Jahren bei der Herstellung von Schränken bewährt haben, und stelle auf dieser Basis ein Modell für einen langlebigen, nachhaltigen und restaurierungsfreundlichen Schrank her.

Um einen möglichst umfassenden Überblick über bewährte Bauweisen zu erhalten, beziehe ich auch Erfahrungen aus der Restaurierungspraxis mit ein.

Dazu habe ich einen Fragebogen erstellt. Ich wäre Ihnen sehr dankbar und es würde mir sehr viel bedeuten, wenn Sie sich die Zeit nehmen könnten, ihn auszufüllen.

Ihre Antworten helfen mir dabei, fundierte Rückschlüsse auf bewährte Konstruktionsweisen zu ziehen und daraus nachhaltige Gestaltungskriterien für die Zukunft abzuleiten.

Ich bin auf der Suche nach der „Best Practice“ im Bau von Aufbewahrungsmöbeln – also nach konstruktiven Lösungen, Materialkombinationen und handwerklichen Prinzipien, die sich im Umgang mit mechanischer Belastung, klimatischen Einflüssen und der Alterung bewährt haben.

Im Fokus meiner Untersuchung stehen antike Schränke und Sideboards aus einem Zeitraum von rund 200 Jahren – insbesondere aus den Epochen des Biedermeier, des Historismus, der Gründerzeit und des Jugendstils.

Den Link zur deutschsprachigen Umfrage finden Sie unten.

Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie mein Anliegen innerhalb Ihres Restaurator:innen-Netzwerks teilen könnten.

Bitte zögern Sie nicht, mich zu kontaktieren, falls Sie Fragen haben oder etwas unklar ist.

Auf Wunsch lasse ich Ihnen nach Abschluss meiner Arbeit gerne ein Exemplar zukommen.

Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Unterstützung – und freue mich auf Ihre Rückmeldung!

Chaska Schuler

Juli 2025

Hier geht es zur deutschsprachigen Umfrage

Proven Cabinet Constructions

Based on 200 Years of Experience – Designed for Generations to Come

I am currently studying Furniture and Wooden Object Restoration at the Goering Institute in Munich.

In my final thesis, I examine the construction principles and materials that have stood the test of time in cabinetmaking over the past two hundred years. Based on these insights, I will design a model cabinet that is durable, sustainable, and easy to restore.

To gain a comprehensive understanding of proven construction methods, I am also incorporating insights from restoration practice.

For this purpose, I have prepared a questionnaire, and I would greatly appreciate it if you could take the time to complete it.

Your responses will help me draw well-founded conclusions about proven construction methods and translate them into sustainable design principles for the future.

In this survey, I am looking for proven „best practices“ in the construction of storage furniture: structural solutions, material combinations, and design principles that have successfully resisted mechanical stress, climatic influences, and the natural aging process.

My research focuses on antique cabinets and sideboards from a period of approximately 200 years – especially from the Biedermeier era, Historicism, the Gründerzeit period (lit. ‚founders‘ period‘ – a time of rapid industrial growth in the late 19th century), and Art Nouveau.

The link to the English version of the survey can be found below.

I would greatly appreciate it if you could share my request within your network of conservators.

If anything is unclear or if you have further questions, please don’t hesitate to get in touch.

If you’re interested, I’ll be happy to send you a copy of the completed thesis once it’s finished.

Thank you very much for your generous support – I look forward to hearing from you!

Chaska Schuler

July 2025

Here’s the link to the English survey.

Construcciones de armarios que han superado la prueba del tiempo

Nacido de 200 años de experiencia, diseñado para las generaciones venideras

Actualmente estudio en el Instituto Goering en Múnich la carrera de „Restauradora de muebles y objetos de madera“.

En el marco de mi trabajo de especialización, investigo principios constructivos y materiales que han demostrado su eficacia en la fabricación de armarios a lo largo de los últimos doscientos años. A partir de esta base, desarrollo un modelo de armario duradero, sostenible y fácil de restaurar.

Para recopilar de forma lo más completa posible los sistemas constructivos que han demostrado su eficacia, también incluyo experiencias de la práctica de la restauración.

Para ello he elaborado un cuestionario y estaría muy agradecida si pudiera tomarse el tiempo para responderlo.

Sus respuestas me ayudarán a sacar conclusiones bien fundamentadas sobre sistemas constructivos eficaces y a derivar de ellas criterios de diseño sostenibles para el futuro.

Estoy en busca de las mejores prácticas en la construcción de muebles de almacenaje antiguos – es decir, de soluciones constructivas, combinaciones de materiales y principios artesanales que hayan demostrado su eficacia frente a exigencias mecánicas, influencias climáticas y el paso del tiempo.

El foco de mi investigación son armarios, cómodas y aparadores bajos de un período de aproximadamente 200 años, especialmente de épocas como el Biedermeier, el Historicismo, el período de fundación (Gründerzeit) y el Modernismo (también conocido como Art Nouveau o Jugendstil en otros idiomas).

A continuación encontrará el enlace a la encuesta en español.

Le agradecería mucho si pudiera compartir mi solicitud dentro de su red de restauradores y restauradoras.

Por favor, no dude en contactarme si tiene alguna pregunta o algo no está claro.

Si lo desea, tras finalizar mi trabajo, con gusto le enviaré un ejemplar.

Le agradezco de corazón su apoyo y espero su respuesta.

Chaska Schuler

Julio 2025

Neueste Kommentare