Serviertablett – zweitägiger Holzbearbeitungskurs

The English version of my blog entry can be found below.

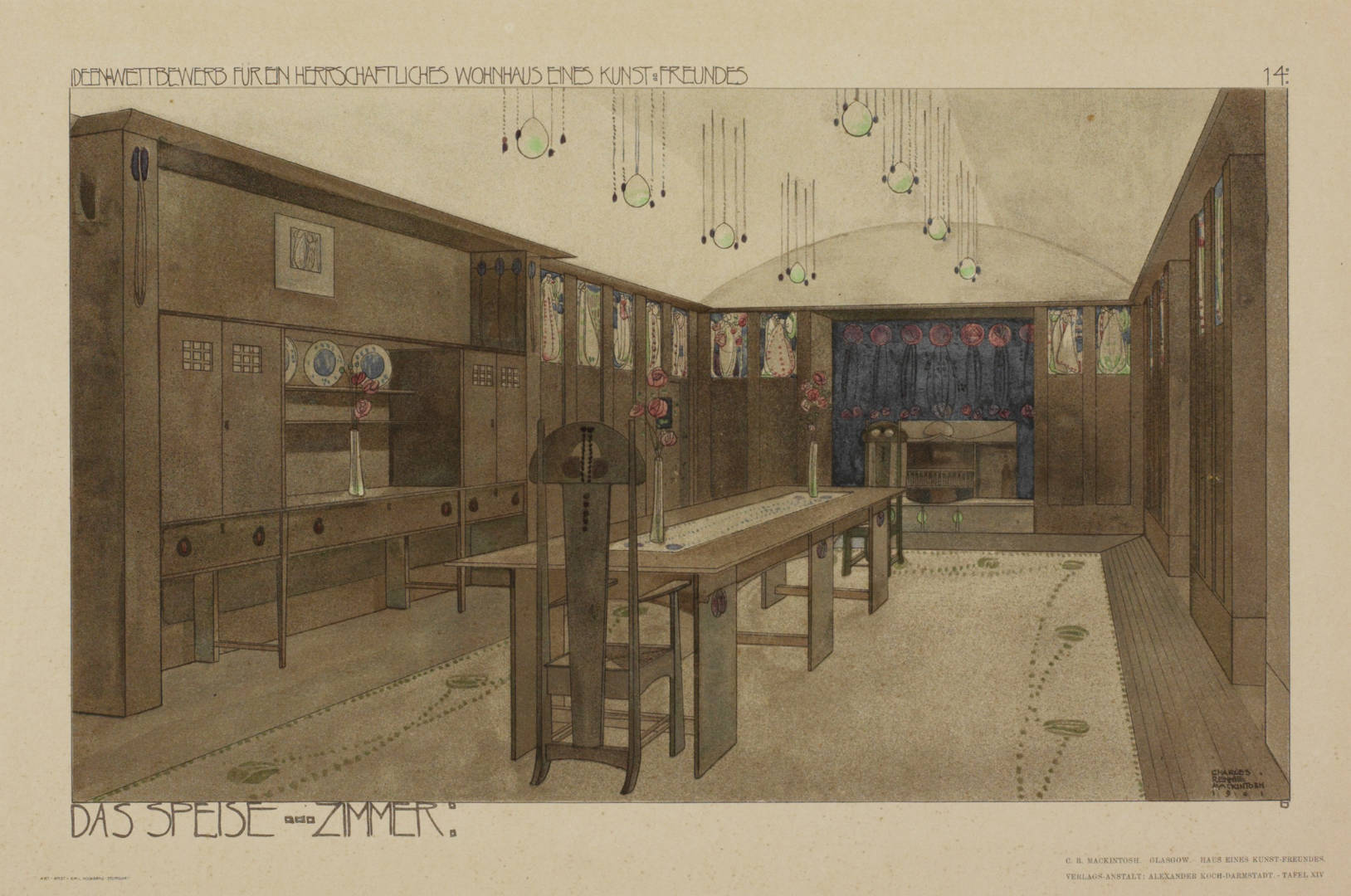

In diesem neuen zweitägigen Kurs dreht sich alles um entschleunigtes, präzises Arbeiten mit Handwerkzeugen – und um ein Objekt, das Funktion, Ästhetik und Handwerk verbindet: ein Serviertablett aus Massivholz.

Wir arbeiten bewusst mit möglichst vielen Handwerkzeugen:

Japansägen, Kombinations- und Putzhobel, Nuthobel, Grundhobel, Stechbeitel, Bohrer, Schleifpapier und mehr. Ziel ist es, Holz wirklich zu lesen, zu spüren und Schritt für Schritt in Form zu bringen – ruhig, konzentriert und mit viel Handarbeit.

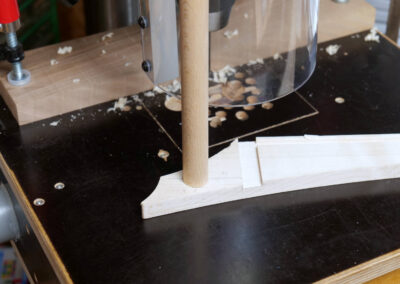

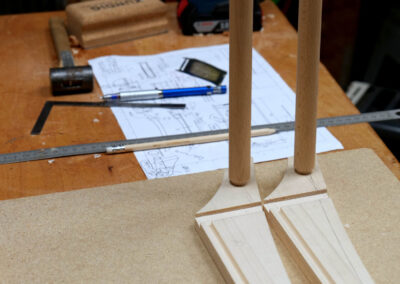

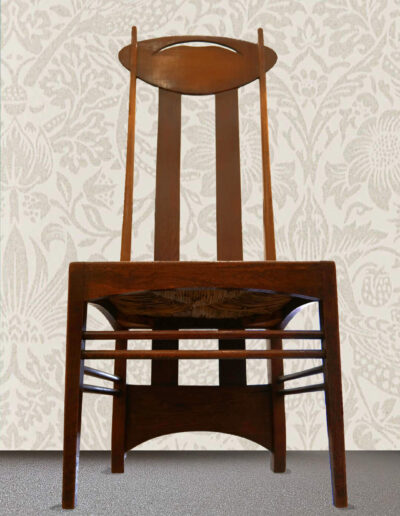

Ein zentrales konstruktives Element ist die Verbindung der Quer- und Längsfriese (also der kurzen und langen Seitenwände): In die Längsfriese werde je zwei Nuten eingearbeitet, in die die Querfriese eingesetzt und mit japanischen, konischen Holznägeln dauerhaft fixiert werden. Diese Verbindung ist schlicht, stabil und handwerklich perfekt geeignet, um präzises Arbeiten zu üben.

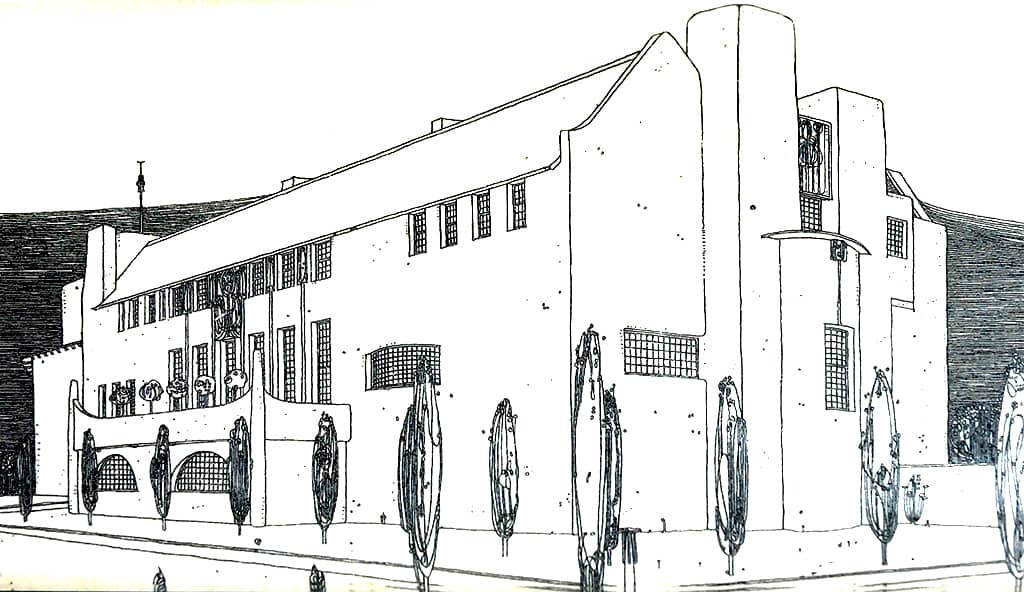

Ein besonderes gestalterisches Element sind die Längsfriese des Tabletts: Ihre Form ist inspiriert von der geschwungenen Silhouette japanischer Tempeldächer. Diese stilisierte Kontur wird mit der Shaper Origin ausgefräst und verbindet traditionelle Handarbeit mit moderner Präzision.

Das im Video gezeigte Serviertablett habe ich aus drei Massivhölzern gefertigt:

- Ahorn für die Längsseiten

- Buche für die Querseiten und Handgriffe

- Kirsche für den Boden

Die Handgriffe bestehen aus Buchenstäben, die mit Baumwollschnur ummantelt und mit Weissleim überstrichen werden – so bleiben sie angenehm griffig und unempfindlich gegenüber Schmutz.

Als Oberflächenbehandlung nutzen wir kaltgepresstes Leinöl: Es ist lebensmittelecht, pflegefreundlich, leicht erneuerbar und unterstreicht die natürliche Schönheit des Holzes.

Dieser Kurs richtet sich an alle, die Lust auf Handwerk haben, neue Werkzeuge kennenlernen und ein hochwertiges, langlebiges Objekt mit eigenen Händen herstellen möchten.

📅 Das Kursprogramm 2027 wird im Herbst hier aufgeschaltet. Wenn Sie Interesse an diesem Kurs haben oder künftig über mein Kursangebot informiert werden möchten, schreiben Sie mir gerne eine E-Mail.

English Version:

Serving Tray –

In this new two-day course, everything revolves around unhurried, precise work with hand tools—and around an object that brings together function, aesthetics, and craftsmanship: a solid-wood serving tray.

We deliberately work with as many hand tools as possible: Japanese saws, combination and smoothing planes, plough planes, router planes, chisels, drills, sandpaper, and more. The goal is to truly read and feel the wood and to shape it step by step—calmly, with focus, and through a great deal of hands-on work.

A central structural element is the joint between the cross rails and the long rails (the short and long side walls). Two grooves are cut into each long rail, into which the cross rails are fitted and permanently fixed with Japanese tapered wooden pegs. This joint is simple, strong, and perfectly suited to practicing precise craftsmanship.

A distinctive design feature of the tray is the shape of the long rails. Their form is inspired by the sweeping silhouette of Japanese temple roofs. This stylized contour is milled using the Shaper Origin, combining traditional handwork with modern precision.

The serving tray shown in the video was made from three solid woods:

- Maple for the long sides

- Beech for the short sides and handles

- Cherry for the base

The handles are made from beech dowels wrapped with cotton cord and coated with white glue. This makes them pleasantly grippy and resistant to dirt.

For the surface finish, we use cold-pressed linseed oil. It is food-safe, easy to maintain, simple to renew, and highlights the natural beauty of the wood.

This course is aimed at anyone who enjoys craftsmanship, wants to get to know new tools, and would like to create a high-quality, durable object with their own hands.

📅 The 2027 course program will be published here in autumn. If you are interested in this course or wish to receive future information about my courses, please feel free to email me.

Neueste Kommentare